-

技术专区

-

串联电流探头:系统共模干扰电压测量的技术指南

发布:西安普科科技浏览次数:在电子设备与通信系统的运行中,共模干扰是导致信号失真、设备故障甚至系统瘫痪的 “隐形杀手”。这类干扰以 “对地等电位” 的形式存在于系统回路中,难以通过常规电压测量直接捕捉。而串联电流探头凭借其对回路电流的精准检测能力,成为间接测量共模干扰电压的核心工具。本文将从共模干扰的本质入手,拆解电流探头的工作原理与选型要点,详细讲解串联测量的实施流程,并结合实际场景说明数据处理与干扰抑制策略,为工程实践提供完整技术参考。

一、共模干扰:系统中的 “隐形威胁” 与测量难点

要理解串联电流探头的测量价值,首先需明确共模干扰的特性的测量困境 —— 这是选择合适测量方案的前提。

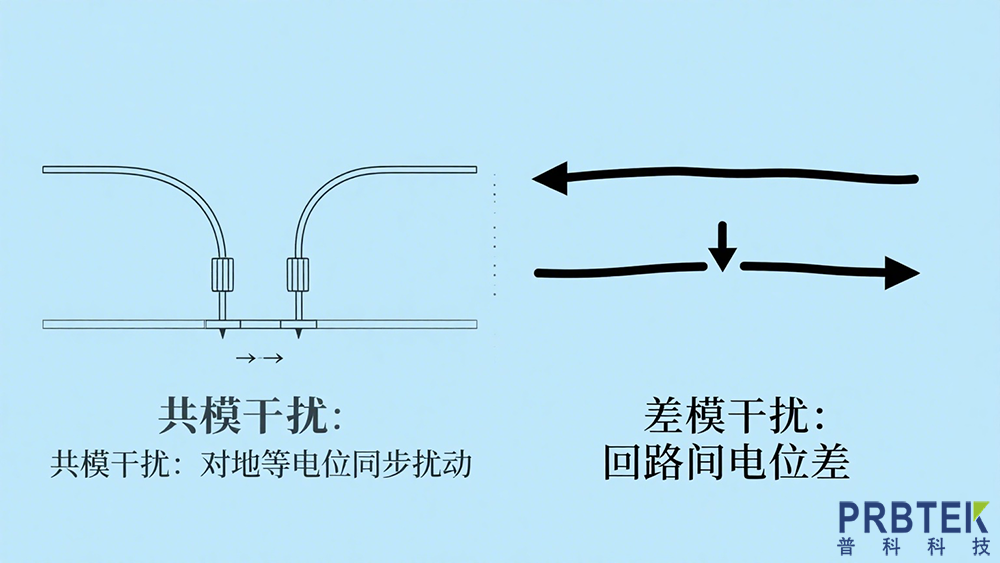

1. 共模干扰的本质:对地等电位的 “同步扰动”

共模干扰(Common-Mode Interference, CMI)是指同时存在于系统多个回路中、相对于接地参考点电位相同的干扰信号。与差模干扰(差模信号是回路间电位差形成的有用信号或干扰)不同,共模干扰的核心特征是 “同步性”:无论是电源回路、信号传输线还是设备外壳,都会因外部电磁辐射(如电机、变频器产生的电磁场)、地不良或线缆耦合等因素,产生相同幅度与相位的对地干扰电压。

例如,工业现场的变频器工作时,会通过空间辐射在附近的 PLC 信号线上感应出共模电压:信号线的正、负极与接地之间同时产生 10V 的干扰电压,此时两根信号线之间的差模电压为 0(无差模干扰),但共模电压会通过信号回路的不平衡阻抗(如线缆阻抗差异、接地电阻不一致)转化为差模干扰,导致 PLC 接收端信号失真,出现数据误判。

2. 直接测量的困境:“参考点模糊” 与 “回路破坏”

常规电压测量需将万用表或示波器的探头一端接被测点、另一端接参考地,但共模干扰的测量存在两大难点:

参考点选择矛盾:共模干扰的 “对地电位” 并非绝对 —— 不同接地位置的电位可能存在差异(如接地网的阻抗导致的电位差),若参考地选择不当,测量结果会包含接地噪声,无法反映真实共模电压;

回路完整性破坏:直接并联测量需断开原有回路或接触被测点,对于高电压、大电流的系统回路(如电源总线),断开回路可能导致系统停机,接触测量则存在触电风险,且容易引入新的干扰。

而串联电流探头通过测量共模干扰在特定回路中产生的电流,结合回路阻抗间接计算共模电压,既无需破坏原有回路,又能规避接地参考点的影响,完美解决了上述困境。

二、串联电流探头:原理、选型与适配要求

串联电流探头并非 “通用工具”,其工作原理决定了选型需匹配共模干扰的频率范围、电流幅度及系统回路特性。

1. 工作原理:从 “磁耦合” 到 “电流 - 电压转换”

串联电流探头基于电磁感应原理工作,核心结构包括穿心式线圈(或开合式磁芯)、信号调理电路与输出接口。当将探头串联接入共模干扰回路时(如设备接地线、信号线缆的屏蔽层回路),共模干扰电流会在探头的磁芯中产生交变磁场,线圈感应出与电流成正比的电压信号;调理电路将感应电压放大、滤波后,输出至示波器或数据采集器,再结合已知的回路阻抗,即可通过 “欧姆定律” 计算出共模干扰电压(UCM=ICM×Zloop,其中ICM为探头测量的共模电流,Zloop为共模回路的等效阻抗)。

例如,若串联在设备接地线上的电流探头测得共模电流为 100mA,且接地回路的等效阻抗经计算为 50Ω,则共模干扰电压为100mA×50I^c◯=5V。

2. 核心选型参数:匹配干扰特性与系统需求

选型错误会导致测量精度下降甚至完全失效,需重点关注以下 4 个参数:

频率范围:共模干扰的频率覆盖极广 —— 从工频(50/60Hz)的电源干扰到射频(MHz-GHz 级)的电磁辐射干扰均有可能。需选择频率范围覆盖目标干扰频段的探头:例如,测量工业电机的工频共模干扰,可选用频率范围 0-1MHz 的探头;测量 5G 基站的射频共模干扰,则需选择 0-6GHz 的高频探头。若探头频率上限低于干扰频率,会导致高频共模电流被截断(类似信号带宽超限的高频衰减),测量结果偏小;

电流量程:根据预估的共模电流幅度选择量程 —— 量程过大会导致小电流信号无法被检出(分辨率不足),量程过小则可能损坏探头。例如,消费电子设备(如手机充电器)的共模电流通常在 mA 级,可选用 0-1A 量程的探头;工业大功率设备(如变频器)的共模电流可能达到 10A 以上,需选用 0-20A 或更大量程的探头;

插入阻抗:串联接入回路的探头会引入额外阻抗(插入阻抗),若插入阻抗过大,会改变原有共模回路的电流分布,导致测量结果失真。需选择插入阻抗远小于回路等效阻抗的探头:例如,接地回路的等效阻抗通常在 10Ω 以下,应选用插入阻抗≤0.1Ω 的探头,确保插入阻抗对回路的影响小于 1%;

磁芯类型与开合方式:磁芯材质决定探头的磁导率与损耗 —— 铁氧体磁芯适用于高频干扰(MHz 级),坡莫合金磁芯适用于低频干扰(kHz 级以下);开合式探头(如钳形探头)无需断开回路即可夹装,适合带电测量(如运行中的电源总线);穿心式探头需将线缆穿过探头孔,测量精度更高,但需在系统停机时布线,适合固定点位的长期监测。

三、串联测量的实施流程:从 “回路分析” 到 “数据采集”

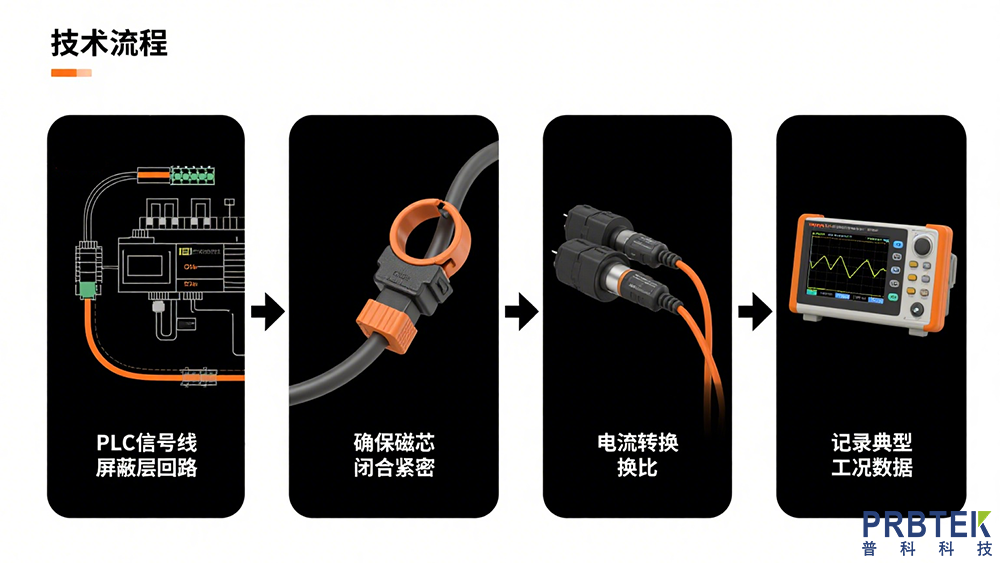

串联电流探头的测量并非简单 “夹装 - 读数”,需遵循严谨的流程以确保数据准确性,具体可分为 4 个步骤:

1. 步骤 1:共模回路分析 —— 确定 “测量靶点”

首先需明确共模干扰的传播路径,找到最能反映干扰强度的 “关键回路”—— 这是测量有效性的核心。常见的共模回路包括:

接地回路:设备外壳与接地极之间的回路(共模干扰通过外壳接地释放)、信号线缆屏蔽层与接地网之间的回路;

电源回路:三相电源的中性线与接地之间的回路(零序共模电流路径)、开关电源的原边与副边之间的寄生电容回路;

信号回路:差分信号线的正、负极与接地之间的回路(共模电流通过信号线与地的寄生电容流动)。

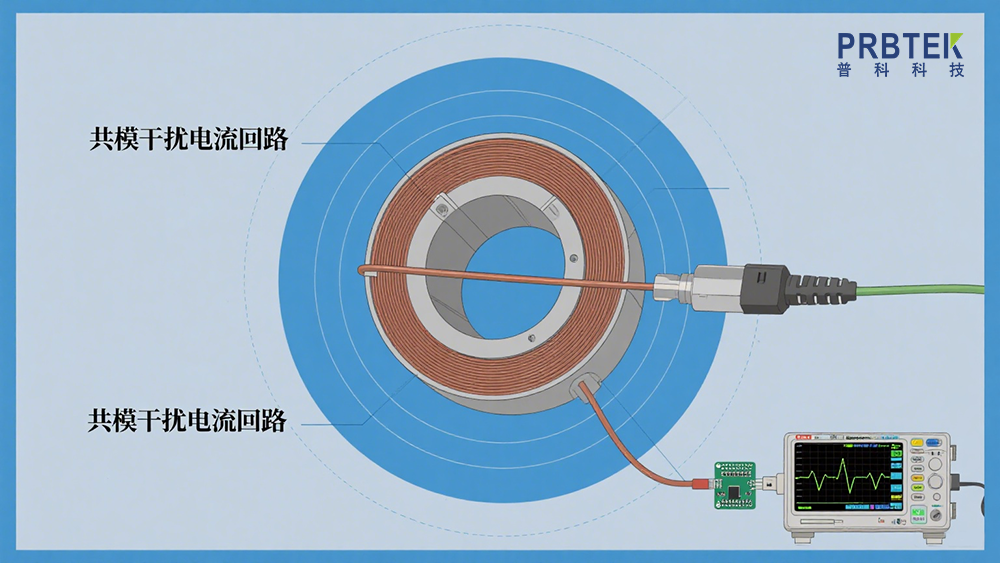

以工业自动化系统为例,若怀疑变频器对 PLC 的信号干扰是共模干扰导致,可将测量靶点确定为 PLC 信号线的屏蔽层回路:屏蔽层一端接 PLC 外壳接地,另一端悬空或接现场接地,共模干扰电流会通过屏蔽层流向接地极,串联探头即可捕捉该电流。

2. 步骤 2:探头安装 —— 确保 “回路串联” 与 “磁耦合充分”

安装不当会导致磁耦合不充分,出现测量误差,需注意以下细节:

串联方式:将电流探头的线圈或磁芯完全套在目标回路上 —— 若为开合式探头,需确保磁芯闭合紧密(缝隙会导致磁泄漏,降低感应灵敏度);若为穿心式探头,需将线缆笔直穿过探头孔,避免线缆与探头内壁接触(接触会引入额外电容,干扰高频信号);

远离干扰源:探头安装位置需远离强电磁辐射源(如变频器、电机),至少保持 30cm 以上距离,避免探头自身感应外部磁场,产生测量噪声;

线缆固定:将探头与被测线缆固定,避免振动导致探头位置偏移 —— 尤其是在高频测量场景(如 MHz 级),线缆与探头的相对位置变化会改变耦合系数,导致数据波动。

3. 步骤 3:设备连接与参数设置 —— 实现 “信号精准传输”

电流探头需与示波器、数据采集器等设备配合使用,连接与设置需匹配探头特性:

信号接口匹配:多数电流探头输出为电压信号(如 1V/A 的转换比,即 1A 电流对应 1V 输出),需将探头的输出端接示波器的电压通道,而非电流通道;若探头为差分输出(如平衡式探头),需使用示波器的差分探头适配器,避免单端接地引入共模噪声;

转换比校准:在测量前需根据探头说明书设置示波器的 “电流转换比”—— 例如,探头的转换比为 0.1V/A,需在示波器中设置 “1A / 格” 对应 “0.1V / 格”,确保示波器直接显示电流值,无需手动换算;

带宽与采样率设置:示波器的带宽需至少为探头带宽的 1.5 倍(避免高频信号被截断),采样率需满足 “奈奎斯特准则”(至少为被测信号最高频率的 2 倍)。例如,测量 10MHz 的共模电流,示波器带宽应≥15MHz,采样率≥20MS/s。

4. 步骤 4:干扰源激励与数据采集 —— 捕捉 “动态干扰信号”

共模干扰通常与系统工况相关(如设备启停、负载变化时干扰强度变化),需在典型工况下采集数据:

工况模拟:根据实际场景设置系统工况 —— 例如,测量电机启动时的共模干扰,需记录从电机断电到启动、稳定运行的全过程;测量通信系统的共模干扰,需模拟数据传输、 idle(空闲)等不同状态;

多组采样:同一工况下至少采集 3 组数据,每组数据时长不小于干扰信号的一个周期(如工频干扰需采集≥20ms,确保包含 5 个周期),避免偶然因素导致的数据偏差;

数据标记:记录每组数据对应的工况参数(如电机转速、负载电流、通信速率),便于后续分析干扰源与工况的关联性。

四、数据处理与干扰抑制:从 “测量结果” 到 “解决方案”

测量的最终目的是抑制共模干扰,需通过数据处理提取关键信息,并针对性制定抑制策略。

1. 数据处理:从 “电流值” 到 “共模电压与干扰特征”

通过测量的共模电流,结合回路阻抗计算共模电压,并分析干扰的频率、幅度特征:

共模电压计算:根据欧姆定律

UCM=ICM×Zloop,其中Zloop为共模回路的等效阻抗 —— 可通过阻抗分析仪直接测量(将分析仪串联接入回路,测量特定频率下的阻抗),或根据回路参数估算(如接地回路的阻抗≈接地电阻 + 线缆阻抗)。例如,测得共模电流峰值为 500mA,回路等效阻抗为 20Ω,则共模电压峰值为500mA×20I^c◯=10V;

频率特征分析:通过示波器的 “频谱分析” 功能,查看共模电流的频率分布 —— 若频谱中某一频率(如 500kHz)的电流幅度显著高于其他频率,说明该频率是主要干扰源(如变频器的开关频率);

幅度统计:计算共模电流 / 电压的峰值、有效值(RMS)与峰值因数(峰值 / 有效值)—— 峰值反映干扰的最大强度(需判断是否超过设备耐受阈值),有效值反映平均干扰水平,峰值因数则可区分干扰是正弦波(峰值因数≈1.414)还是脉冲波(峰值因数>2)。

2. 干扰抑制策略:基于测量结果的 “精准施策”

不同特征的共模干扰需采用不同的抑制方法,测量数据是策略制定的核心依据:

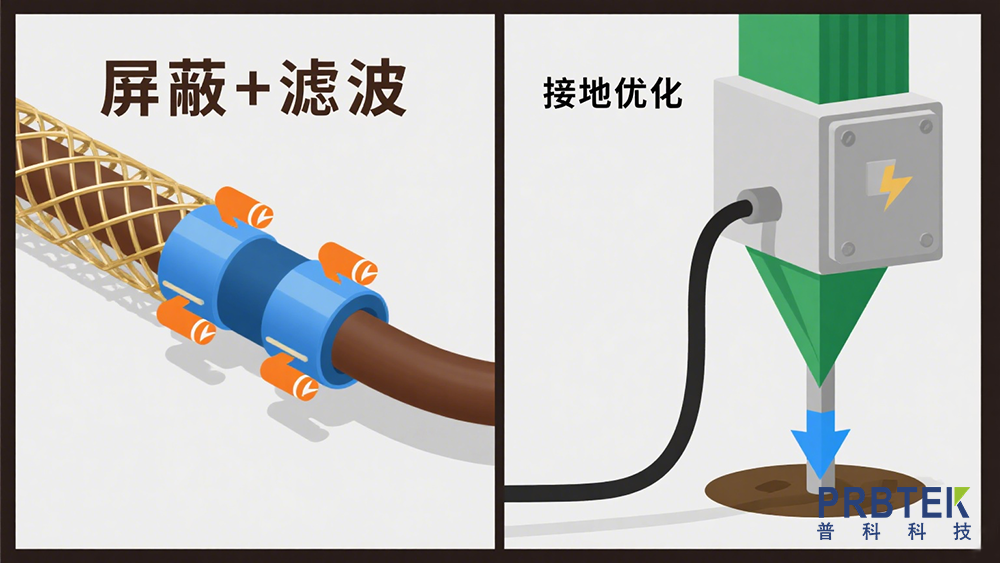

针对高频共模干扰(MHz 级):若频谱分析显示干扰集中在 10MHz 以上,可采用 “屏蔽 + 滤波” 组合方案 —— 在被测回路中串联高频滤波器(如穿心电容滤波器,截止频率匹配干扰频率),同时将线缆套入金属屏蔽管(减少外部辐射耦合);例如,5G 基站的射频线缆共模干扰,可在屏蔽层回路串联 100MHz 截止频率的滤波器,降低高频电流;

针对低频共模干扰(kHz 级以下):若干扰为工频或低频脉冲(如电机启动时的浪涌),可通过 “接地优化” 降低回路阻抗 —— 更换低阻抗接地极(如铜包钢接地棒,接地电阻≤1Ω),缩短接地线缆长度(减少线缆阻抗),或采用 “多点接地”(在干扰源附近增设接地极,降低接地电位差);

针对脉冲型共模干扰(如静电放电、雷击):若峰值因数>5(脉冲电流),需在回路中并联瞬态抑制二极管(TVS)或气体放电管(GDT)—— 当共模电压超过 TVS 的击穿电压时,TVS 迅速导通,将共模电流泄放至地,避免设备损坏。例如,工业控制设备的电源入口,可并联 15V 击穿电压的 TVS,抑制电源线上的脉冲共模干扰。

五、工程实践中的常见问题与解决方案

即使遵循标准流程,现场测量仍可能遇到异常情况,需针对性排查:

常见问题

产生原因

解决方案

测量结果波动大

探头磁芯闭合不严、线缆振动、接地接触不良

重新闭合探头磁芯(确保无缝隙)、固定线缆、清洁接地端子

测量值为零或偏小

探头量程过大、频率范围不覆盖干扰频率、回路未串联

更换小量程探头、选用更高带宽探头、重新确认串联回路

示波器显示杂波过多

探头自身受电磁干扰、示波器接地不良

将探头线缆套入屏蔽管、示波器采用独立接地(不与设备共地)

共模电压计算结果异常

回路阻抗估算错误、阻抗测量时频率不匹配

用阻抗分析仪实测回路阻抗、在干扰频率下测量阻抗

六、总结:串联电流探头 —— 共模干扰测量的 “精准工具”

共模干扰的隐蔽性与测量难点,决定了串联电流探头的不可替代性:它通过 “电流检测 - 阻抗换算” 的间接测量思路,规避了直接电压测量的参考点矛盾与回路破坏问题,实现了对系统共模干扰电压的精准捕捉。从选型时的频率、量程匹配,到安装时的回路串联与磁耦合优化,再到数据处理时的阻抗换算与频谱分析,每一步都需结合系统特性与干扰特征严谨实施。

在工业自动化、通信设备、消费电子等领域,串联电流探头不仅是故障诊断的 “眼睛”—— 帮助工程师定位干扰源、分析干扰传播路径,更是干扰抑制方案验证的 “标尺”—— 通过测量抑制前后的共模电流变化,评估滤波器、接地优化等措施的有效性。只有掌握其工作原理与实施流程,才能充分发挥其价值,为系统的电磁兼容性(EMC)设计与故障排查提供可靠技术支撑。

以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询:https://www.prbtek.cn/

2025-08-26相关仪器